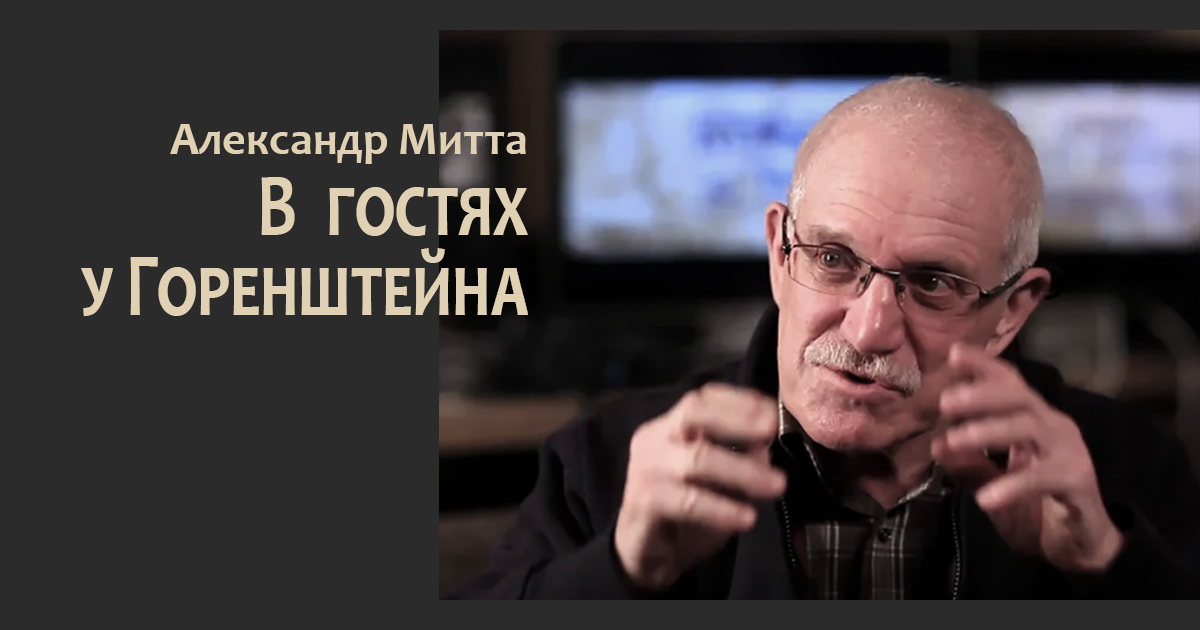

Гоар Маркосян-Каспер. Прозаик и поэтесса родилась и выросла в Ереване в артистической семье, отец – оперный певец, мать – балерина. Окончила медицинский институт, несколько лет работала врачом, заведовала отделением рефлексотерапии, защитила кандидатскую диссертацию.

Свои произведения она писала на русском языке. В 1991 году перебралась в Таллин, выйдя замуж за эстонского писателя Калле Каспера. В счастью для читателя, ее медицинские знания и опыт в условиях новой эстонской государственности остались невостребованными. Так что она сосредоточилась на литературе. Вначале писала рассказы, затем романы, которые публиковались в российских журналах «Звезда», «Нева», «Дружба народов», эстонских «Радуга» и «Таллин», в «Литературной Армении».

Не раз обращалась к ее творчеству и «НВ. Вот что пишет о последних днях супруги ее муж Калле Каспер:

«…Болезнь уже вступила в завершающую фазу. Сама она, как врач, знала, чем всё кончится, а я еще надеялся и предпринял отчаянную попытку – нашёл для неё возможность участвовать в эксперименте по испытанию новейшего препарата, показавшего хорошие результаты при других видах рака. Впрочем, где-то в глубине души, конечно, немножечко надеялась и она – известно же, надежда умирает последней. Увы, всё обернулось иначе, в Барселоне ей стало еще хуже, и 10 сентября она умерла. Вела она себя в последние дни крайне мужественно, можно даже сказать, героически, не уронила ни одной слезинки, а ровно за неделю до смерти, в день, когда чувствовала себя не так плохо, попросила меня принести из гостиницы тетрадь и шариковую ручку и написала те самые страницы, которые были опубликованы под заглавием «Это сладкое слово “маньяна”». Конечно, она не успела обработать ни этот кусок, ни другие, а надо заметить, что она очень трепетно относилась к стилю и всегда вносила в свои тексты немало поправок. Я этого сделать не в силах и потому должен просить у неё прощения, что вообще публикую этот текст в таком виде, но он, мне кажется, достаточно чистый и должен представлять интерес не только как ее последнее творение”.

Гражданка, у вас перевес

Как это ни смешно, но всякий раз, когда я пытаюсь сопоставить две реальности – армянскую и эстонскую, на ум приходят два эпизода, которые теперь уже можно назвать курьёзными. Теперь, по истечении лет.

За годы нашей совместной жизни мы с Калле побывали в Ереване десятки раз, всегда вместе, за исключением двух случаев, когда я ездила одна. Происходило это во второе моё одинокое возвращение. Мы с сестрой приехали в аэропорт, я стала сдавать вещи. Чемодан не приняли, велели отдать на упаковку, в ответ на мои возражения заявили, что у них, видите ли, такой порядок – слишком часто багаж вскрывают, и им же за это достаётся, так что идите, это бесплатно. Пришлось идти. Зачем господам у стойки сия процедура понадобилась, стало ясно через несколько минут. Мой чемодан водрузили на весы и констатировали: перевес. А надо сказать, что накануне ереванский приятель моего мужа почти насильно всучил мне две бутылки коньяка, бутылки тяжёлые, чуть ли не хрустальные, и поскольку жидкости иначе провозить ныне (с лёгкой руки то ли террористов, то ли лоббистов продавцов минералки) в аэропортах нельзя, коньяк пришлось положить в чемодан. Положила и подумала, что, если окажется избыток веса, я бутылки извлеку и отдам сестре. Но поди извлеки что-то из чемодана, завёрнутого в кокон из пластика в тысячу слоёв. Однако перевес был в какие-то килограмм-полтора, маловато, и доблестные служители аэропорта потребовали, чтобы я поставила туда же… ручной багаж. Ага! Теперь уже вышло килограммов шесть, и напрасно я пыталась доказать, что вес ручного багажа в расчётные кг не входит, – поди что-то докажи кому-то в пять часов утра, когда жаловаться некому, начальство спит, а посадка в самолёт уже идёт. Что дальше? Приказали внести какую-то совершенно несуразную сумму, таких денег у меня не было, и у сестры тоже. Посовещавшись, мы решили впервые в жизни попробовать дать взятку, наскребли пару десятков долларов, отвели одного из гонителей в сторону, сунули ему деньги и сказали, что больше нет.

Служивый просиял, меня моментально пропустили через все фильтры – и весь сказ. При этом все они были вполне вежливы и добродушны, никто, в сущности, мне зла не желал, просто ребятам нужны были деньги, вот и всё. Ничего, так сказать, против вас не имеем, живите, летите, счастливого пути, но только отстегните хоть чуть-чуть.

Другой эпизод произошёл в таллинском аэропорту. Мы летели рейсом «Райанэйр», лимит веса у них пятнадцать килограммов. Когда муж поставил на весы чемодан, они показали семнадцать. Да, но второй багаж, мой саквояж, весил всего восемь. Такая у нас система: мужчина тащит больше, женщина меньше, билет один, и ни в одном аэропорту Европы никому еще не приходило в голову считать вес раздельно. А вот в таллинском пришло. Молодой человек за стойкой сурово сдвинул брови и сказал, что пропустить такой чемодан не может. «Но ведь общий вес…» – «Это не имеет значения! Переложите лишние вещи из чемодана в саквояж!» И вот я отпираю чемодан, прямо на полу, стоя на корточках, вынимаю, что попадётся под руку, перекладываю в саквояж – всё это под удовлетворённым взглядом садиста, которому до смерти хочется кого-то унизить, над кем-то покуражиться. Ему не нужны деньги, ему нужно ощущение власти, мелкой, низкой, подлой власти: как сладко заставить людей вдвое старше него ползать по полу, публично паковать вещи, кряхтеть, хвататься за поясницу.

Конечно, если взять две истории в сухом, так сказать, виде, без воды всяких эмоций, то непонятно, что хуже, что лучше: в первом случае обманом выманили деньги, во втором всё вроде было по закону, но я, собственно, и не пытаюсь выявить лучше-хуже, а просто преподнести разницу в менталитете.

Соседи

За сорок лет счастливо или не очень прожитой жизни мне ни разу не приходила в голову мысль, что я могу вдруг сорваться с места, бросить родителей, подруг, работу и ринуться в неизвестность. Правда, в аспирантские годы я некоторое время лелеяла мечту перебраться в Москву, но это была лишь мечта, довольно расплывчатая. Вообще я никогда особой решительностью не отличалась. И вдруг… Как я позднее узнала, мой шаг особенно всполошил подруг свекрови, которые убеждали ее, что я выскочила замуж за ее сына с дальней целью развестись и отсудить половину квартиры, дабы укорениться… Где? В этом холодильнике, физическом и психологическом? Конечно, я тогда не представляла себе, сколько сюда переехало народу из России, ну да русским что – сменили один холодильник на другой, лучшего качества, да и то физически тогда ведь свой «русский мир» они прихватили с собой. Кто же тогда знал, чем это обернётся. Впрочем, даже в нынешних условиях этот «русский мир» все-таки существует – их же много. В любом случае, никаких контактов ни с эстонским миром, ни с русским у меня здесь так и не сложилось. Надо сказать, я человек от природы не слишком общительный, а уж кому-то навязываться… Как-то свекровь спросила меня, почему я не дружу с местными армянами, я ей объяснила, что не понимаю дружбы по национальному признаку, она чуть удивилась, но углубляться не стала. К тому времени у нас с ней сложились вполне добрые отношения. Я человек неконфликтный, наоборот, и она была достаточна интеллигентна, она даже стала за меня вступаться, как-то пересказала мне разговор с соседями: те интересовались, не собираюсь ли я уехать туда, откуда явилась. Свекровь ответила, что я законная жена ее сына, теперь моя семья здесь, на что получила типичный эстонский ответ: «Ну и что?» Да, соседи это… соседи.

В Армении соседи нередко ближе родственников, не только в буквальном смысле слова. Сама я, правда, никогда с ними особенно не общалась, только в детстве, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, подружилась с девочкой из дома напротив, не такого, как наш, – собственного. Когда мы получили квартиру в новом доме, наше здание было на Комитаса последним, соседнее существовало только в виде фундамента, но со стороны двора почти впритык стояли особнячки, если так можно назвать скромные советские жилища со своими садами. Совсем недавно тут были пригороды, почти деревня. Как-то мой старший дядя полушутя так и выразился: «ваша деревня», так мама расплакалась, она привыкла жить в сердце города, рядом с центральной площадью, как в девичестве, так и в первое десятилетие замужества, и ей было обидно: как так деревня?.. Теперь Комитас считается центром и одним из самых желанных районов для проживания, а тогда – тогда были сады с тутовыми деревьями, где я часто бывала, болтала с соседкой, моей ровесницей, играла в нарды с ее младшим братом. О чем мы разговаривали, не припомню, она была хорошей девочкой, но, конечно, не прочла и десятой доли того, что я, но тогда это, видимо, значения не имело. Потом-то стало иметь. Через пару лет, когда особнячок снесли, сады почти полностью вырубили, а жильцов переселили в такие же дома, как наш, но подальше, мы с Ано стали общаться редко, а потом постепенно и вовсе перестали. И больше я с соседями не сближалась, если не считать таковой школьную подругу, которая жила тоже в соседнем доме. Но мама моя всегда поддерживала с соседями тёплые отношения, особенно они сблизились в тяжёлые времена, когда наступил – наступил, можно сказать, на тела и души людей своей железной пятой – «дивный новый мир» и пришлось выживать. Пришёл этот мир и сюда, но реакцию вызвал совсем другую. Приняли закон о реституции, и наши «милые» соседи решили выжить нас из дому. Дело в том, что квартира, в которой наше семейство обитало, изначально была клубом дома. Насколько я понимаю, ее использовали для свадеб, поминок и прочих многолюдных торжеств. После советизации же возникла опасность, что туда вселят какого-нибудь русского коммуниста, и клуб передали под жилье отцу Калле решением, заметьте, не какого-то исполкома, а самого квартирного товарищества в том виде, в каком оно тогда существовало. С тех пор минуло сорок лет, которые моя свекровь и мой муж, можно сказать, в этом доме родившийся, прожили среди людей, которых искренне считали добрыми соседями. И эти добрые люди (как не вспомнить олуха Иешуа?) обратились в суд, дабы отнять эти несчастные 57 или 58 метров у очень немолодой вдовы (площадь была записана на неё), отнять и… и? Сдать либо ей самой, либо еще кому-то? Получив при этом доход не более ста крон на квартиру? (В доме их было, кроме нашей, еще двадцать восемь.) Конечно, сто крон были деньги, это не нынешние шесть евро, которыми можно подтереться в туалете и даже не заметить потерю, и всё же это не деньги, ради которых стоило огород городить. К тому же в доме до сих пор есть свободное помещение – бывшая прачечная, сдавать его, скажем, под офис, никто не торопится… Так что непонятно, в деньгах ли было дело, – скорее в принципе, ведь не сами теперешние жильцы, конечно, но их родители или деды свои квартиры когда-то купили, а отец Калле нет. И почему бы, в конце концов, не покуражиться над тем, кто сдачи дать не может, не употребить власть… В тот раз у них ничего не вышло, совершенно случайно закон оказался не в их пользу: будь в доме на десять квартир меньше, тогда да, Касперы получили бы пинок под зад, но при том раскладе у них ничего не вышло. Однако добрые люди есть добрые люди, подождав сорок лет, можно выждать еще двадцать. К тому времени свекровь моя умерла, как и многие другие жильцы, некоторые продали квартиры, но, видимо, добрых людей в доме осталось достаточно, чтобы утолить потребность покуражиться и власть употребить.

…Квартира наша в Таллине, увы, в цокольном этаже, с одной стороны окна почти что под землёй, разбил стекло и влез – пара пустяков. Разговоры о решётках шли давно, но идеи у моей свекрови были безумные, например, чтобы решётку можно было ставить и убирать или хотя бы отпирать. Теперь, может, это и осуществимо, но подобные инновации обойдутся дороже самой квартиры – посмотрите-ка, сколько дерут за обычные пластиковые рамы. Да и нужны решётки были не позарез, ибо свекровь никуда не ездила и квартира была как бы под охраной. Меня хоть убей, я тут одна не останусь, но свекровь привыкла и, наверно, была похрабрее. Однако после ее смерти ситуация изменилась, и, неожиданно став обладателем некоторой суммы денег – всё та же реституция, – муж вложил ее в оконные решётки. Обошлось недёшево, но в некоторой степени решило столь модную ныне проблему безопасности, и пятнадцать лет мы относительно спокойно оставляли пустую квартиру… То есть не совсем пустую (в том-то и дело) квартиру со всем нашим скромным, но необходимым для жизни и работы имуществом… Оставляли и уезжали. Но в прошлом году безудержная страсть товарищества к ремонтам всякого рода добралась наконец до фасада дома, и теперь уже не узнаешь, с чьей подачи, правление решило, что наши решётки не украшают их прекрасное здание, и постановило их снять. Просто так снять и выкинуть, без всякой замены или компенсации. Нет, если уж вам они так нужны, можете заказать себе новые покрасивше, кованые, естественно – безумно дорогие. Муж пытался отстоять наше право на безопасность – какое там! Все соседи единогласно поддержали всё, что предложило правление, как всегда. И ни одна собака… простите, ни один из этих добрых людей не соизволил задуматься, каково жить в цокольном этаже в дивном новом мире, полном воров и грабителей. Вот я думаю, возможно ли было такое в Ереване? Чтобы все соседи наплевали на интересы людей… нет, я не в счёт!.. человека, который живёт с ними рядом теперь уже шестьдесят лет, и думали бы примерно так: «Ваши решётки смотрят в проезд (между двумя стенами), по которому я каждый день прокатываюсь туда-обратно на своей машине, иногда и взгляну случайно, и они оскорбляют моё эстетическое чувство… Да еще одна – наглость какая! – смотрит прямо во двор, забитый нашими драгоценными автомобилями, какая-то железяка возле наших мерседесов, фу!… Ну ограбят вас, ну и что? Убьют какие-нибудь наркоманы – тем лучше, кому нужны всякие писателишки, у которых даже на приличные решётки денег нет? Нет, думаю, в Ереване такое невозможно, там умеют войти в положение других. Конечно, там свои радости: вполне возможно, чтобы кто-то утром рано стал орать на весь двор, пытаясь докричаться до кого-то на пятом этаже, или сигналить вовсю в самое неподходящее время, но, согласитесь, это не совсем то, что фактически отнять у тебя твоё имущество, за которое заплачены твои кровные денежки, и выкинуть… нет, не совсем, если хотите, можете сохранить их, например, на даче – которой у нас нет… Но черт с ними, с добрыми людьми!

Возвращаясь к ереванским соседям, должна упомянуть, что были еще какие-то моменты общения, совсем уже в детстве, когда мы еще жили в старом доме. Там были две-три девочки примерно моего возраста, и с ними я в какие-то игры играла, теперь уже не помню какие, да и девочек представляю себе более чем смутно, но всё же. Старый дом наш являл собой конгломерат одно- и двухэтажных построек, собравшихся вокруг двора-сада, почти как патио. Когда-то всё это скопление принадлежало одной семье, но советская власть распорядилась иначе. В те времена, о которых идёт речь, хозяева занимали лишь одно небольшое крыло или, скорее, центр, а в прочих жили разные люди. Мы обитали в двухкомнатной, если можно так выразиться, квартире на втором этаже выходящего на улицу крыла, улица называлась Свердлова, идти по ней до главной площади города, тогда Ленина, надо было минут пять. В большой комнате спали папа, мама, сестра и я, а в маленькой проходной – бабушка с дедушкой, там же стоял обеденный стол, еще помню буржуйку зимой, а керосинка, на которой готовили, находилась в общем коридоре. Был, правда, еще большущий деревянный балкон. Туалет «типа сортир» находился внизу во дворе, а рядом стоял большой водопроводный кран на длинной ноге, вода из которого текла в цементное подбрюшье. Умывались, правда, наверху, в коридоре, под рукомойником – такой бидон из жести с клювиком внизу, нажимаешь – тычет вода. Мыться ходили в баню, метров примерно за 500-700. Теперь этого дома нет, снесли весь квартал. Лет, если не ошибаюсь, восемь-девять назад во время очередного визита в Ереван мы заглянули туда и даже сфотографировались с сестрой у полуразрушенной лестницы. Сам дом уже был нежилой. Когда мне исполнилось десять, мы получили квартиру на Комитаса, дедушка за два года до того умер, так что нас осталось пятеро. Что вошло в семейную легенду, это папин демарш: когда ему давали квартиру, спросили, сколько комнат он хочет, две или три, он ответил: двух достаточно. В этом весь мой отец – ведущий солист оперного театра, по-моему, тогда председатель месткома, с матерью, женой, двумя дочерьми и роялем… «Дядя, ты совсем не умеешь жить», – говорил ему мой двоюродный брат, строитель, лет через уже не скажу сколько застекливший наш хозяйственный балкон, превратившийся таким образом как бы в комнату и ставший для нас с сестрой pied a terre на многие годы. Но это случилось не сразу, вначале мы жили в двух комнатах, правда, на сей раз с удобствами, с туалетом и ванной. В ванной был так называемый куб – железный бак, который полагалось топить дровами. Позднее провели газ и поставили колонку, переместив нас в современность. Но, несмотря на благоприобретённые удобства, привыкнуть к новому месту жительства оказалось нелегко. Именно к месту. Мне, например, пришлось ездить в школу на автобусе. Раньше-то я ходила пешком – по Свердлова, затем по площади Ленина, рядом с которой и располагалась 58-я школа, в которой я училась. Не скажу, что в те времена я сознавала, насколько красива центральная площадь Еревана, но подсознательно, быть может… Я ездила на автобусе в школу еще пять лет, не хотела переходить в другую. Я была невероятно застенчивым ребёнком и, хотя ни с кем в классе не дружила, всё-таки менять привычное окружение на незнакомое не спешила и только потому, что 58-я была восьмилеткой, в девятый класс пошла уже поближе к дому. Ездить, впрочем, всё равно частенько приходилось, особенно утром. Обратно мы с подругой нередко прогуливались пешком, ибо я быстро обзавелась подругой, с которой, как выяснилось, мы жили в соседних домах. Мы быстро сошлись и дружили много лет, можно сказать, до сих пор, по крайней мере мысленно, поскольку последние пару десятков лет почти не виделись: я в Таллине, она перебралась в Москву… Привыкнуть к транспорту пришлось и родителям: от нашего старого дома до оперного театра пешком приходилось идти минут десять-двенадцать, а из нового надо было ехать, меньше, чем мне, но всё же. Конечно, по современным понятиям шесть остановок – это рукой подать, но тогда понятия были иные, к тому же вся наша небогатая родня тоже обитала в центре города, бабушка, мамина мама, – на улице Абовяна, в нескольких минутах ходьбы от нас, тетя, папина сестра, с семьёй – на соседней улице Амиряна. Правда, они тоже переехали, но не столь далеко, то ли одновременно с нами, то ли чуть раньше или позднее, не помню. Если и раньше, то не больше, чем на год, поскольку за два года до этого умер дед, и это я помню довольно отчётливо. У моей памяти есть неприятное свойство накрепко запечатлевать события печальные, и хотя мне было тогда восемь лет, я и сейчас вижу, как папа привёл домой бабушку. У деда был рак желудка без метастазов, кстати, его оперировали, вроде благополучно, но через день он умер. В чем было дело – ошибка при операции или он просто чересчур ослаб, – не знаю, в Армении принято во всем винить хирургов, так поступил и папа, но кто знает? Кто ему сообщил о случившемся и как (телефона у нас не было), не помню, а скорее, при этом не присутствовала, но то, как бабушка вошла, прижимая к груди одеяло, которое брала с собой в больницу (оно было скатано в тючок), села на кровать и заплакала, осталось в памяти крепко. Потом мы с папой ходили на Амиряна, не поднимаясь наверх, на четвёртый, кажется, этаж, выкликали снизу тетю, которая вышла на балкон, а вот что папа ей сказал, уже не помню. Как, естественно, и похорон: дети в Армении на подобных мероприятиях не присутствуют.

Назвали в честь оперной звезды

Дед нежно меня любил, как, впрочем, и я его, я просиживала у него на коленях целые часы, в доме шутили, что я протёрла ему все штаны до дыр. Он читал мне вслух всякие книжки, точил карандаши острым сапожным ножом. Что я такое рисовала, не помню, но насчёт карандашей всё чётко. Когда папа вызывался их поточить, я его предложения отвергала: «Не умеешь». Дед был хорош собой даже в старости. Мама моя утверждала, что, когда гуляла с семидесятилетним свёкром, все женщины на него оборачивались. Возможно, это преувеличение, к коим мама была склонна: как-то трудно представить армянских женщин, таращившихся на мужчину, но факт, что дед был высок и строен, к тому же имел ярко-синие глаза, в Армении редкие, добытые непонятно как. Где взялись два рецессивных гена, неожиданно встретившиеся и выдавшие подобные глаза, неизвестно. Умер он еще не старым, в семьдесят два. Не случись той подлой болезни, наверно, прожил бы еще долго, ибо в остальном был крепок и, уж конечно, дожил бы до возможности купаться в собственной квартире без обязательного еженедельного посещения бани. Впрочем, и после счастливого обретения куба мы еще нередко мылись вне дома, в… оперном театре. Там была душевая, большая и обильная водой, с хорошим напором, я имею в виду, – для Еревана деталь весьма актуальная. Артисты мылись там после спектаклей, особенно после «Спартака» – наисильнейшего художественного впечатления моего детства, мужчины в нем носили костюмы полу символические: рабы – набедренные повязки, римляне были прикрыты чуть больше, но с голыми руками-ногами, и, чтобы выглядеть поимпозантнее, им полагалось красить открытые места в цвет загара, для чего служила так называемая «мазилка», оставлявшая пятна везде, в том числе на белых телах партнёрш. После спектакля ее следовало смыть под душем, и весь мужской состав балета отправлялся под оный. Мы, конечно, в смысле моя мама, выбирала дни другие, но водила нас с сестрой в театр в качестве бани довольно часто, пока куб не переделали под керосин. «Спартак», повторю, был наисильнейшим художественным впечатлением моего детства, и начиная с премьеры я слёзно просилась почти на каждый спектакль, не всякий раз, но довольно часто на него попадая. Собственно, почему бы и нет – я всю жизнь была отличницей, уроки делала на ходу, у меня была фантастическая память, и соображала я тоже быстро, так что времени для походов в театр у меня было достаточно, тем более что походы эти, естественно, были бесплатными: мама с папой водили нас в театр через «комендатуру», как традиционно, со сталинских, надо полагать, времён, называли служебный вход. Между папой и мамой – я имею в виду оперой и балетом, шла скрытая конкуренция, в более нежном возрасте я чаще посещала балет, потом стала брать своё опера. А посетить было что: в те времена гастроли были явлением достаточно обыденным. Конечно, Паваротти или Доминго в Ереван не ездили, но иногда появлялись даже танцовщики из парижской оперы, уже не говоря о Большом или Кировском. Помню Стручкову, мама моя, которая последние два года отучилась в московском хореографическом, была с ней одного возраста и чуть ли не в одном классе. По крайней мере болтали они как две старые подружки, и когда мама сокрушённо заметила, что в отличие от Раи она не сделала карьеры, Стручкова кивнула на меня и сказала: «Ах, Виолетта, зато у тебя такая девочка растёт, а у меня…» Приезжали в Ереван и Максимова с Васильевым, танцевали «Дон Кихот» и «Жизель». С последней нам повезло больше, чем москвичам, – в Большом Васильев «Жизель» практически не танцевал. Тогда моя мама уже перешла на роли, называемые возрастными, собственно говоря, сценической карьеры, как упоминалось выше, она не сделала, чему причиной папа считал ее страх перед сценой. Есть такое понятие, немало музыкантов не достигли того, чего могли добиться при своих данных, из-за этого страха. Страх этот распространяла она и на папу, он, уже будучи на пенсии, жаловался мне, что она не дала ему петь Филиппа в «Дон Карлосе». На премьере он пел Великого Инквизитора, потом стал готовить партию Филиппа. Многие басы поют и того, и другого, но мама столько ныла: «Зачем это тебе надо, поешь Инквизитора – и пой», что в итоге он махнул рукой, о чем бесконечно потом сожалел. Я тогда уже крепко зарубила себе на носу, что нельзя расхолаживать мужчину в его честолюбии, стремлениях, надо поддерживать. Впрочем, страх страхом, но мне казалось, что изображать Королеву в «Лебедином» или мать Жизели маме нравилось больше, чем лебедя или вилису. В любом случае, когда Жизель танцевала Максимова, моя мать играла роль Берты, тем самым оказавшись со звездой на куда более короткой ноге, чем солистка. Они отвели меня к Катюше, чьей верной поклонницей я стала с того дня и по сей день таковой остаюсь. Она надписала мне фотографию, которая много лет висела над моей кроватью: «рыбка» из «Дон Кихота» (это такая поддержка). Надпись гласила: «Гоар на память. Желаю счастья». Расписался там и Васильев, врезая, как сам пошутил, надпись в фото шариковой ручкой, которая отказывалась выдавать чернила. Вообще-то склонности к коллекционированию автографов я никогда не имела, то был особый случай, хотя на сцене нашей оперы не только танцевали, но и пели самые что ни на есть известные люди – Архипова, например, или Образцова, Биешу. Архипову папа считал хорошей певицей, а Образцову забраковал. Вернувшись со спектакля (он пел Рамфиса, та – Амнерис), он отозвался, помню, о ее вокальной технике весьма пренебрежительно. Итальянцы, правда, в Армению не ездили, но зато в Ереване перебывало множество армян, певших в Европе и Америке, среди них немало вполне достойных исполнителей. Впрочем, отнюдь не второсортные певцы были и в самой Армении, во времена железного занавеса все сидели там, где имели счастье или несчастье появиться на свет, и украшали собой местную сцену. Достаточно одной Гоар Гаспарян. Родилась она, правда, вне Армении, но жила и пела там, и пела не хуже самых крупных оперных звёзд мира, что факт, то факт. Меня в некотором роде назвали в ее честь. Папа рассказывал, что после моего рождения они с мамой несколько дней спорили, не в силах сойтись во мнениях насчёт имени. Она возражала против каждого им предложенного. И вот при очередном визите в роддом – или к роддому, поскольку внутрь мужей тогда не пускали, – он увидел по дороге афишу концерта Гоар Гаспарян, и его осенило: именно так должны звать его дочь. Как ни странно, мама с этим согласилась немедленно, и так я стала Гоар.

Это сладкое слово "маньяна"

Неожиданно в две мои жизни на исходе и той, и другой, то есть жизни как таковой, вторглась третья, невразумительная, нерадостная и, надеюсь, короткая. Барселонская или каталонская, как угодно. В Барселону мне не хотелось, если выбирать в самой Испании, предпочла бы кастильцев, хотя в Кастилии мы были лишь однажды, а в Каталонии – три раза, но впечатление от первой осталось куда более притягательное. Конечно, мне по вкусу каталонский модерн с вершиной в образе Гауди. Муж называет его последним архитектором в истории, что так и есть, но более того, модерн – это последняя архитектура, а появившиеся после него волны завершившегося полной победой бунта масс ввергли нас в уродливый мир спальных районов и небоскрёбов. И тем не менее я предпочитаю кастильцев. Трудно сказать, что тех и других объединяет или разделяет, но тут у меня вдруг возникло в мыслях слово «инквизиция».

Инквизиция в вывернутом наизнанку виде есть и теперь, но если прежние инквизиторы воображали, что спасают души, уродуя и разрушая тела, то современные воображают, что спасают тела, унижая души. Что я имею в виду? Больницу. Огромную барселонскую больницу. Когда несколько лет назад мы очутились на мысе Салу, где стояло большое-большое здание, и не одно, муж окрестил их фабриками отдыха. И впрямь похоже: множество помещений, толпы людей, тонны яичницы с беконом… небольшой пляж, пара бассейнов, холодная вода. Ну вот, а здесь фабрика здоровья.

Невероятная масса отделов и отделений, что выражается в бесконечных коридорах, проходах-переходах и комнатушках, наглухо закупоренных, дабы, не дай бог, капелька кислорода не попала бы внутрь. Кислород в кондиционированном мире почему-то расценивается как страшный яд, и тысячи людей в благодатном средиземноморском климате дышат искусственным воздухом бомбоубежищ. Найти в этом скоплении помещений нужное решительно невозможно, указателей никаких, никто из работников не имеет понятия не только о коллегах, но и о целых отделах. Большинство пожимает плечами, некоторые указывают направление, идёшь туда, возвращаешься, сворачиваешь направо, налево. Правда, есть информационный столик, где тебе нарисуют дорогу, но почему бы не начертить планы и развесить?.. Нет ответа.

По коридорам снуёт множество людей в белом, бегают санитары, везущие не что-нибудь, а целые кровати с пациентами, катят их из палаты в рентген, на томографию, в другую палату. Спрашивается, почему не пересаживать их на время в кресла? Но это, видимо, лишит санитаров возможности демонстрировать свою уникальную сноровку. Вот, например, в томографии пациента с кровати, вместе с простыней и подушкой, переваливают на специальный лист пластмассы размерами со средний человеческий экземпляр, потом – раз, два, взяли! – всё это переваливают на кушетку томографа, споро и равнодушно, как мешок с мусором. И страшно злятся, когда пациент норовит перелезть с места на место сам. Почему? Да, наверно, им платят сдельно, как, видимо, и санитарам скорой. А санитары скорой – это… для советского человека зрелище фантастическое.

Помню, как всегда все ругали советскую скорую помощь, мол, опаздывают, то, сё. Не знаю, как здешние, потому что в больницу я явилась сама, но за этот печальный год успела познакомиться и с другой, итальянской, не думаю, что тут всё организовано иначе.

Да, наступает момент, когда ты обнаруживаешь, что молодая красавица (спортсменка, комсомолка) превратилась в старую больную женщину и вместо туристических достопримечательностей знакомится с больничными. То, что я, при своей профессии врача, ненавидела всегда: мечтала умереть сразу, заснуть – и никаких снов, покой и пустота. Увы! Говорят, что лёгкой смертью умирают люди безгрешные. Уж не знаю, что за грехи я совершила, приятельница заверяла меня, что подумаю и вспомню, – думаю, но на память никак не приходит, кого убила, обокрала, у кого мужа увела… Впрочем, в наше время это не грехи, мелочёвка, как пишут в криминальных романах, а что тот подонок, что сидит на облаках, считает грехом, никому не ведомо. Но возвращаюсь к “скорой” помощи.

Зимой в Италии я заболела гриппом, перешедшим в тяжёлую двустороннюю пневмонию и возымела счастье быть доставленной в больницу на той самой “скорой” помощи, и даже дважды. Сия штука – это два дюжих развесёлых санитара, не успеешь позвонить – они уже тут, громыхают носилками, хватают тебя как есть – благодари бога, что ты успел надеть штаны. Я, например, была без обуви. Надеть не дали, «накроем». Накрыли – одеялом, сложенным во много слоёв, полосочкой, которая прикрывает только середину. Хватают, бац на носилки и бегом, хоть с 14-го этажа. Никаких вопросов, да и какие вопросы к больному могут быть у санитара? Суют в машину, назад, где нетоплено, сами в тёплую кабину – и с ветерком. В пункте, так сказать, доставки масса народа в самом странном виде – полуголые, хотя на улице 9 градусов, полуживые и вполне бодрые. Понятно, дай этим ребятам ярмарочного силача, только что взявшего приз, – они и его заберут.

Но вернёмся в Барселону. У меня взяли кровь, измерили температуру и – о чудо! – повели прямо в помещение “скорой «из. Единственный, надо понимать, случай, когда тебя не заставляют прождать часик-другой. И не то чтобы опаздывают или задерживаются, а просто в голову не приходит: ну да, назначено в девять, ну и что? Куда торопиться, да примут тебя, не в десять, так в одиннадцать. Это и есть сущность сладкого слова «маньяна». Не делай сегодня то, что можно перенести на пару часов…

Подготовил

Валерий Гаспарян